이화의료역사이야기

잊지 말아야 할 이름, 현덕신: 조선 여성을 위해 의사가 된 독립운동가

지금 생각하면 내가 어째서 여의사가 되기를 결정하였던고, 생각할수록 이상하다.

그러나 내가 의사가 되려는 동기만은 퍽 순결하였으니,

‘어떻게 하면 조선 여자들을 위해 도움이 될까. 조선 사회에 유익한 인물이 될까’ 생각하다가,

병이 들어 죽을지언정 남자에게 보이지 아니하려고 하는 조선 여자들을 위해

봉사적 생활을 하는 것이 거룩한 사업이라고 생각하고 결정한 것인데.

현덕신, ‘여의사가 되기까지의 고심기’ ,<신가정> 1935

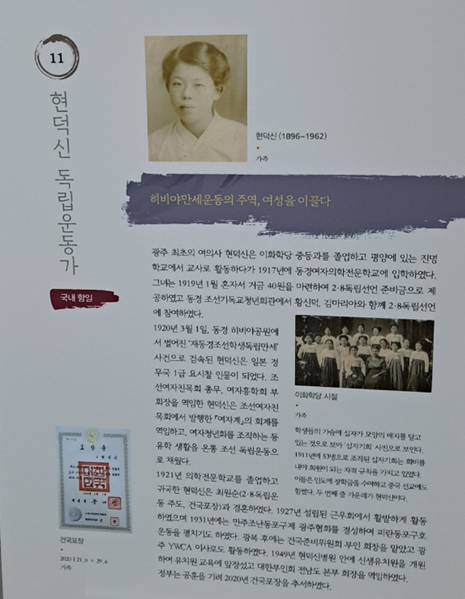

1920년대 동대문 부인병원에 근무했던 현덕신 선생은 1896년 황해도 해주에서 1남 2녀의 막내로 태어났다. 아버지는 선교사, 큰오빠 현석칠은 목회자였다. 15세에 서울로 유학 와 이화학당 중등과를 마친 후, 닥터 로제타 홀의 권유로 일본 동경여자의학전문학교에 유학을 갔다. 여성 의학도로서 4번째 일본 유학이었다.

유학 생활은 쉽지 않았다. 돈이 없어 배를 주리기 일쑤였고, 한국식으로 예의를 차리다 무안을 당했고, 언어가 통하지 않아 고생했다. 특히 현 선생은 처음 해부 수업을 들은 후 악취와 공포가 떠나지 않아 나흘 간 밥도 제대로 못 먹을 정도였다고 고백했다. 그럼에도 ‘한 번 의학에 뜻을 두었기에 기어이 마치리라’는 다짐으로 그 시간을 견뎌냈다.

동경 히비야만세운동의 주역, 경무국 1급 요시찰 인물

힘겨운 유학 생활 중에도, 그는 조국인 조선을 잊지 않았다. “네가 어디 출신이며, 지금은 우리 민족이 일본의 지배를 받고 있지만 언젠가 떳떳하게 내 나라를 되찾을 수 있다는 희망, 우리 민족의 존재를 잠시도 잊어서는 안 된다”는 오빠의 말을 가슴 속에 새겼다.

1919년 일본 동경 조선기독교청년회관에서 2.8 독립선언에 현 선생은 황신덕, 김마리아 등 이화학당 동창들과 함께 참여했다. 현덕신 선생은 혼자 마련한 거액의 후원금, 40원을 지원했는데, 가난한 유학생의 두 달 학비에 달하는 큰돈이었다. 1년 후인 1920년 3월 1일 동경 히비야공원에서 벌어진 ‘재동경조선학생독립만세’ 사건으로 현덕신 선생은 검속됐고, 일본 경무국 1급 요시찰 인물이 되었다. 훗날 현 선생은 가족들에게 "동경여의전 병원 담요를 몰래 조선 학생들에게 가져다주고, 모금 활동에 동참했다. 조선인으로서 당연한 일이자 나에게는 생활이었다"고 회고했다.

1921년 귀국 후에는 당시 최고의 여성 전문 병원이던 동대문부인병원 소아과와 산부인과에 합류했다. 당시에 대해 현 선생은 훗날 “은인, 홀 선생 덕에 비로소 의사 노릇을 할 수 있었다. 동대문부인병원에서 5년 근무 후, 어느 곳으로 가든 큰 실수는 하지 않을 정도의 의사가 되었다”고 겸손하게 표현했다.

1927년, 독립운동가이자 동아일보 기자였던 남편 최원순 선생이 고문후유증으로 인해 건강이 악화됐다. 현 선생은 동대문부인병원을 떠나 남편의 고향인 광주로 함께 내려가, 그곳에서 현덕신의원을 개업했다. 당시 지역 유지들은 병원 부지와 건축비, 의료장비 구입비 등 지원을 아끼지 않았다. 광주 지역의 첫 여성 병원을 열어준 것에 대한 감사의 뜻이었다.

그가 어떤 의사였는지 가늠할 수 있는 한 이야기가 있다. 현 선생이 잠들어있던 새벽 2시 경, 한 청년이 찾아와 급한 산모가 있으니 도와달라고 왕진을 청했다. 급하게 왕진 가방을 챙겨들고 잠시 헝클어진 긴 머리를 가다듬고 환자의 집에 향했지만 이미 임산부와 아이, 둘 모두 목숨이 꺼진 뒤였다. 현 선생은 슬퍼하며 “의사가 머리 손질 좀 안 했다고 어떻게 되는 것도 아닌데, 사소한 일 때문에 한꺼번에 두 생명을 잃었다”고 자책했고, 평생을 단발머리로 생활했다고 한다.

남편 사망 이후, 현 선생은 광주 YWCA 활동에 적극 나서며 여성의 지위 향상과 개화, 나라의 독립을 위한 투쟁정신을 심어주고 기독교 전도 사업에 주력했다. 광복 전후 건국부녀동맹 초대 부회장에 선출됐고 대한부인회 전남지부 회장을 맡는 등 활발한 여성운동을 전개했다. 1948년 광주지역에 신생 유치원을 설립하고 1951년 유치원 교사 양성을 위한 신생 보육학교를 개교하여 유아 교육에 앞장섰다. 고등학생 시절까지 현덕신 선생과 함께 살았던 손자 최영훈 전 조선대 미대 학장(75)은 꼿꼿하고 당당하던 할머니의 모습을 생생히 기억했다.

“돌이켜보면, 한 번도 우리 식구 끼리 점심, 저녁을 먹은 적이 없었다.

매번 할머니를 만나러 오는 사람들과 함께 식사를 했다.

할머니의 병원은 광주 시내에서 문학, 음악, 미술하는 사람들이 모여드는 일종의 '문화 살롱'이었다.

흔히 독립 운동가 후손들은 어렵다고 하지만,

우리 후손들이 이만큼 바르게 살 수 있었던 것은 할머니가 이화학당에서 닥터 홀을 만나

의사가 되어 동대문부인병원에서 수련 받은 덕분이다.

우리 후손들은 닥터 홀, 그리고 이화에 한없이 감사를 표한다."

1962년 11월 27일, 67세의 나이로 세상에 떠날 때까지 평생 의사로서, 또 여성 운동과 유아 교육에 앞장선 현덕신. 그의 묘비명에는 ‘여성을 위한 횃불-한 지사의 슬기로운 아내, 한 아들의 알뜰한 어머니, 그리고 나라의 딸들을 길러 겸허한 삶’을 다하였다고 기록됐다. 정부는 공훈을 기려 지난해인 2020년 남편 최원순과 함께 독립유공자 건국 포장을 추서했다. 올 5월 후손들은 현덕신 부부를 국립대전현충원 독립유공자 묘역에 모셨다.