이화의료역사이야기

피 흘리는 의병을 치료한 보구녀관 커틀러 의사와 에즈먼드 간호원장

3일 전, 한일병이 접전할 때에 부상한 한국병정들을(중략)

해원에 있는 남녀간호원과 보구녀관에 있는 간호원들이 지성으로 구호함은 다 말할 수 없거니와

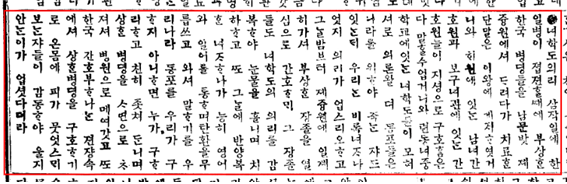

대한매일신보 1907년 8월 4일 <여학생의리>

보구녀관 간호원들이 의병 치료에 나선 것을 보도한 대한매일신보 1907년 8월 4일자

1907년 7월 20일 헤이그 특사 사건으로 고종 황제가 퇴위한 후 조선의 정세는 급박한 소용돌이에 휘말렸다. 황위를 물려받은 순종은 일제가 내민 정미7조약에 서명하고 7월 31일 군대 해산 칙서를 내렸다. "국사가 다난할 때 쓸데없는 비용을 절약해 이용후생(利用厚生)으로 응용해야 함이 급선무임으로 황실을 호위하는데 필요한 사람 외에는 일시에 해산하겠다"는 이유를 내세웠다.

다음날, 부대 별로 견장과 검을 반납하고 계급장을 떼는 동안 박승환 참령(參領)이 권총으로 자살했다. 그는 유서에 “군인으로서 나라를 지키지 못하니 만 번 죽어도 아깝지 않다”고 남겼다.

이에 분개한 해산 군인들은 무기고를 때려 부수고 총을 꺼내 일본군과 교전하기 시작했다. 일본군과 조선군은 서울 남대문과 서소문 사이에서 치열한 교전을 벌였다. 600년 역사의 한양 도성에서 처음 있었던 시가전이었다.

이에 맞서 일본군은 한양에서 가장 높은 건물인 숭례문에 기관총을 걸고 조선 시위대에 난사했다. 구식무기로 무장한 조선 군인들은 무참히 희생됐다. 보구녀관 책임의사 메리 커틀러(Mary M. Cutler)는 미국 북감리회 여성선교회 보고서에 당시의 상황을 담담하게 기록했다.

20개월 간 쉬지 못했던 의사, 간호사들을 위해 7월 1일부터 한 달 간 의료 업무를 멈추도록 했다.

하지만 서울 내 머물던 의료 선교사 중 3명이 서울 밖으로 불러나가야 할 ‘응급 상황’,

특히 8월 1일의 유혈 전투(the bloody battle)로 절정에 달한

정치적 소동(the political disturbances)으로 우리는 환자들을 다시 맞게 됐다.

메리 커틀러 의사와 마가렛 에드먼즈 간호원장, 보구녀관 간호원들

보구녀관 간호원장 마가렛 에드먼즈는 1907년 펴낸 자신의 책 ‘Pioneer Nursing’에서 당시의 상황을 더욱 자세히 기록했다.

장로교 병원(세브란스병원)에 ‘만일 감리교 병원(보구녀관) 직원의 봉사가 필요하면

우리는 준비하고 있겠다’는 말을 전했다.

메시지에 대한 답변이 도착했다. ‘즉시 오라’.

인력거 4대를 불러 우리의 의사(커틀러), 간호원장(에드먼즈),

2명의 상급반 학생간호원(이그레이스, 김마르다)이 올라탔다.

극한 슬픔에 빠진 이들과 하나가 된 듯 하늘도 울고 있었다.

사실 보구녀관 여성 의료인들은 이전에는 성인 남성 환자를 돌 본 적이 거의 없었다. 세브란스 의사 올리브 에비슨은 “젊은 여성 간호원들은 한 번도 남성 환자를 돌본 적이 없었지만, 정신없이 일하느라 자기가 간호하는 환자들이 남성이라는 사실을 잊을 정도였다”고 기록했다. 당시의 신문 기사에서도 “우리나라 동포를 우리가 구하지 아니하면 누가 구하리 하고 친히 좇아다니며 상한 병정을 사면으로 찾아서 병원으로 메어갔고 또 한국 간호부 하나는 전장 속에서 상한 병정을 구호하기로 온 몸에 피가 묻었으매 보는 자들이 감동하야 울지 않는 이가 없었다더라”라고 적었다.

2019년 큰 인기를 끌었던 드라마 '미스터 션샤인'에도 이날의 이야기가 담겨있다. 근대식 병원 침상 위에 총상을 입은 채 피를 철철 흘리는 조선 군인들이 누워있고, 한국인 여성 간호원이 바삐 움직이며 그들을 치료하는 장면이다. 이 한국인 여성 간호원은 병원에 오지 못하는 의병들을 위해 필요한 의약품을 가득 챙겨 몰래 전달하기도 한다. 특히 눈길을 끄는 것은 이 여성 간호원이 입고 있는 간호복은 마가렛 에드먼즈 간호원장과 이화학당 3대 당장 조세핀 페인이 함께 창의적으로 만든 간호복과 같은 디자인이라는 점이다.

며칠 뒤, 일본 정부는 부상 입은 조선 군인들을 내보내라는 명령을 내렸다. 아직 회복되지 않은 부상자들이 병원을 떠나 일본군에게 갔을 때 어떤 미래가 펼쳐질지 눈에 선했지만 의료진들에게는 방법이 없었다. 애드먼즈 간호원장은 무력감을 느꼈다.

한 가여운 군인은 남게 해달라고 빌며 울었다.

그 슬픈 행렬이 천천히 병원을 떠나 인력거나 들것에 실려

알 수 없는 야영지로 운반되어 나갈 때 우리는, 함께 울 수밖에 없었다.

당시 이어진 조선 군인들의 저항은 일제의 기관총 앞에 무참하게 패배했지만, 남은 해산 군인들은 만주로 넘어가 독립군이 되어 항일 무장투쟁의 씨앗이 되었다. 종교, 성별, 인종을 넘어선 보구녀관 여성 의료진들이 조선의 독립과 민족 해방을 위한 지지자가 되었다.

참고 문헌

이덕주 하희정 지음, 이화간호교육의 처음을 연 사람들-마가렛 에드먼즈와 이정애

마가렛 에드먼즈 지음, Pioneer Nursing

올리버 에비슨 지음, 구한말 40여년의 풍경