이화의료역사이야기

일제 강압에 떠난 선교사들, 동대문부인병원을 지킨 안수경 병원장

1931년 만주사변, 1937년 중일전쟁 도발 이후 일제는 한국에 머무는 선교사들을 강하게 감시하고 탄압했다. 일본이 서양 국가들과의 외교 관계가 점차 악화되었기 때문이다. 또한 '신사참배' 저항의 배후에 선교사들이 있다고 주장했다.

이어 일제는 1930년대 선교사들을 비롯한 외국인들의 입국, 퇴거에 관한 법령을 강화하며 철수하도록 했다. 전쟁 위험이 높아지면서 1941년 미국 북감리회 선교본부는 한국과 일본의 모든 선교사들에 즉각적인 철수를 통보했다.

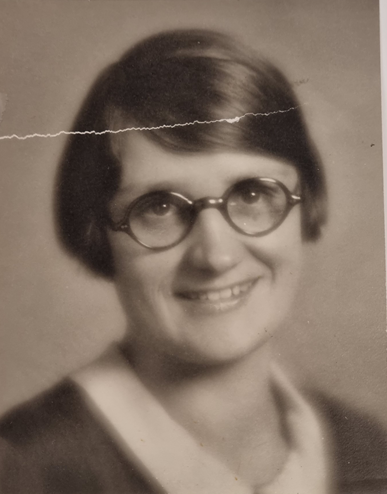

시대의 거센 풍파는 동대문부인병원도 피해가지 못했다. 1930년대, 가장 마지막까지 동대문부인병원에서 근무한 외국인 의사는 버니타 블록(N. Bernita Block, M.D.)이다. 버니타 블록은 1926년 미시간 의대를 졸업하고 1927년 동대문부인병원에 부임했다. 버니타 블록은 1936년까지 동대문부인병원에서 근무하다 1940년 본국으로 추방된 것으로 보인다. 10년이나 동대문부인병원에서 근무했지만 서슬 퍼런 시대 상황 탓에 블록에 대한 충분한 정보가 없어 안타깝다.

일제 말기 의료 선교사들의 어려운 상황을 기록한 의사가 있다. 바로 셔우드 홀이다. 셔우드 홀은 보구녀관 3대 병원장이자 여성 의료 역사를 세운 로제타 홀과 윌리엄 제임스 홀의 아들이다. 셔우드 홀은 1893년 11월 서울에서 태어나 1923년 토론토 의과대학을 졸업하고 1926년, 역시 의사인 부인 매리언과 함께 내한했다. 2대를 걸친 부부 의료 선교사였던 셔우드 홀은 폐결핵 퇴치를 위해 한국 최초 결핵 전문 병원인 '해주구세요양원'을 설립했고 재원 마련을 위한 ‘크리스마스 씰’을 도입했다.

한국어에 능숙한 데다 2대 넘는 희생 정신으로 조선인들의 존경과 사랑을 받는 셔우드 홀의 존재 자체가 일본 정부에 부담이 되었다. 일본은 셔우드 홀의 활동에 번번이 막고 퇴짜를 놨다. 결국 셔우드 홀은 1940년 영국의 스파이로 활동했다는 혐의를 받아 일본 헌병대에 체포되었으며, 징역 3년 또는 5,000엔 벌금형을 선고 받았다. 1940년 1월, 셔우드 홀이 어머니 로제타 홀에게 보낸 편지에는 당시의 상황이 생생히 담겨 있다.

각 학교에는 영어 과목이 없어졌고 영문으로 된 간판이나 표시물도 철거됐습니다.

기독교식 이름을 가진 사람들은 그 이름을 고쳐야 한다는 운동이 일고 있습니다.

조선 사람들도 성과 이름을 일본 이름으로 고쳐야 한답니다.

(중략)

저희는 불안정한 시대에 살고 있음이 분명합니다.

우리 건물 주위를 둘러싸고 있던 철조망들도 다 빼앗겼습니다.

철조망이 없으니 정원도 쓸모가 없게 되었습니다.

울타리가 없어지자 자주 도난을 당합니다.

중간 집에 있는 전깃줄도 다 도둑맞았고, 어제 저녁에는 조의 애완용 토끼가 없어졌습니다.

일제의 탄압과 세계 전쟁의 장기화로 W.F.M.S. 본부의 금전적 지원도 어려워졌다. 1930년대 계속해서 동대문부인병원이 선교본부로부터 받던 지원금이 크게 줄어들었고 1936년에는 결국 W.F.M.S.는 동대문부인병원을 비롯한 유관기관에 지급하던 보조금을 이듬해부터 중단한다고 밝혔다. 당시 기사에서 양주심 감리교총리사는 "동병원의 업적으로 보아 보조금을 받지 않아도 능히 유지할 수 있는 현상이므로 문제 없을 것"이라고 밝혔지만 동대문부인병원 운영에 필요한 재원 중 진료비 외 선교부의 지원도 상당 부분을 차지하고 있었기에 막막한 상황이었을 것이다.

선교사들과 W.F.M.S.의 지원이 없어진 자리를 마지막까지 지킨 것은 안수경이었다. 1918년 경성의학전문학교 청강생으로서 의사 자격을 따낸 안수경은 25년 이상 동대문부인병원에서 헌신했다. 안수경은 병원에서 숙식을 하면서 늦은 밤, 심지어 새벽에도 응급 환자를 돌봤다. 산과(産科) 의사로서 뿐 아니라 행정, 교육, 건축 등 모든 역할을 지휘했다. 그러면서도 안수경은 "나는 세상일은 도무지 모르고 죽어가는 여러 사람을 하나라도 더 살리는 것이 직무"라며 묵묵히 자리를 지켰다. 안수경 외에도 길정희, 김미재 등 조선인 여의사들이 함께 동대문부인병원의 빈자리를 메워주었다.

또한 비용 부담을 타개하기 위해 1936년 동대문부인병원 부지 내에는 탁아소가 설립됐다. 동대문부인병원 간호원장을 역임한 로젠버그(Elma T. Rosenberg, 한국명 로점복)이 탁아소 원장을 맡았고 조선 여의사 한소제도 탁아소에 근무했다. '병원 마당 언덕 위 붉은 벽돌집을 손으로 집어 올린 듯 산뜻하게 지어 놓은' 탁아소에는 대부분 어머니가 사망했거나 어머니가 병 중에 있는 아이들이 맡겨졌다. '어머니가 없어 집에서 밥물로 기르던 아이들'도 이곳에서는 금세 통통하게 살이 올랐다. 양육 비용은 한 달 25~30원 정도. 인터뷰 기사에서 로젠버그는 '특별한 자원이 없는 까닭에 이렇게 받아도 매달 부족하다'고 덧붙였다.

소장 부인의 손목을 잡는 아이는 다섯살 가량의 예쁜 계집애(여자애)인데

낳아서 두 달 만에 어머니를 잃고 여기 와서 저만큼 자랐는데

집에서 기른 아이보다 더 깨끗하고 살이 통통찌고 어리광도 썩 잘 부립니다.

(중략)

마치 아기들 기숙사를 보는 느낌이 있습니다.

좀 더 돈이 생기거든 일반적으로 이 기관이 이용되기를 바라며,

잠든 아기-노는 아기들에게 축복하며 나왔습니다.

조선일보 1938.04.06. <동대문병원탁아소방문기>

참고 문헌

책 <닥터 홀의 조선 회상> 닥터셔우드 홀 지음 김동열 옮김, 좋은 씨앗

보구녀관 최종보고서, 권복규

동아일보, 조선일보

동대문교회백년사