이화의료역사이야기

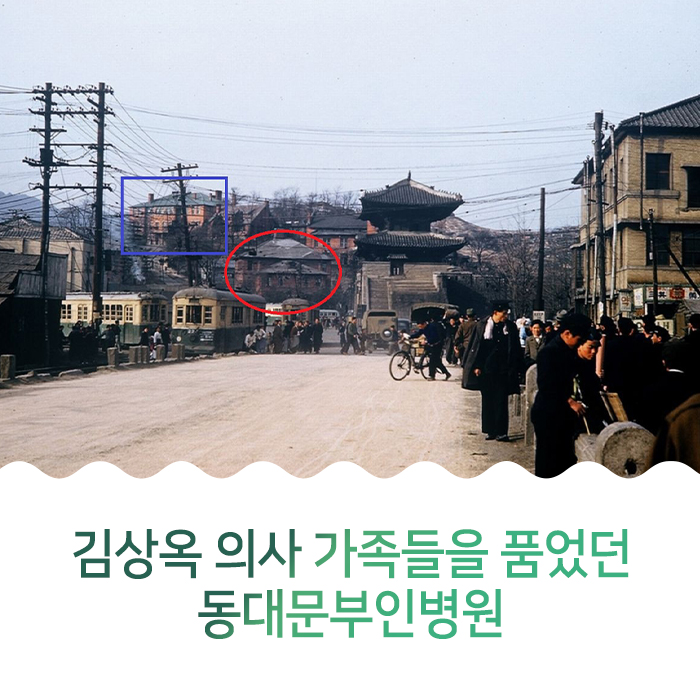

김상옥 의사 가족들을 품었던 동대문부인병원

3.1절로 한 달을 시작하는 3월을 맞아 올해로 순국 100주년을 맞은, 그리고 이화의료원과 인연이 있는 독립운동가 김상옥 의사와 그 가족들의 이야기를 소개해본다.

일제강점기 내내 경성(서울)은 다양한 형태의 독립운동 활동과 독립운동을 막기 위한 일제의 감시·체포 활동이 동시다발적으로 불타오르는 혼돈의 공간이었다. 특히 그 가운데서도 일본 경찰의 심장부였던 종로경찰서는 독립운동가들을 체포해 모진 고문을 행하는 것으로 악명이 높았던 곳이었다. 따라서 독립운동가들에게 있어 일제 식민통치의 본산인 조선총독부와 더불어 종로경찰서는 척결 1순위 공간이었다.

1923년 1월 12일 밤 8시 10분경 종로 한복판에 있던 종로경찰서(종로2정목 8번지, 현 종로2가 8-4 장안빌딩)에 폭탄이 떨어져 건물 일부가 파손되고 지나가던 행인 7명이 중경상을 입는 사건이 발생했다. 예상치못한 공격을 받은 일제 당국은 폭탄투척범 체포에 전력을 기울였다. 범인이 누구인지 밝혀진 것은 사건 5일 후인 1월 17일로 종로서에 폭탄을 던졌던 김상옥 의사는 이날 경성역에서 기차를 탈 사이토 마코토(齋藤實) 총독을 저격할 또 다른 계획을 갖고 있었으나 일본 경찰에게 사전 발각되어 실행하지 못하였다. 이후 서울 여기저기로 피신을 다니던 김상옥 의사는 결국 1월 22일 효제동에서 그를 뒤쫓던 무장 경찰 결사대와 총격전을 벌이다 본인이 가진 마지막 탄환으로 자결하며 생을 마감하였다.

비록 거사를 성공하지는 못했으나 일제 당국에 커다란 충격과 공포를 안겨다 준 김상옥 의사는 일찍부터 동대문부인병원과 인연이 있던 인물이었다. 김상옥 의사는 동대문부인병원이 있던 종로 6가와 인접한 종로구 효제동(당시 한성부 동부 건덕방 어의동)에서 1889년 1월 5일 태어났다. 17세가 되던 해 당시 볼드윈 진료소와 함께 동대문 언덕에 있던 동대문교회에 입교하여 선교사의 강연을 듣고 비교적 늦은 나이에 공부를 시작하였다. 이후 동흥야학교(東興夜學校)에서 학업을 이어가는데 이 학교는 1920년 무렵 동대문부인병원 부지로 병합되는 위치(종로6정목 62번지)에 있었다. 20세 때 동대문 밖 창신동에서 ‘영덕철물상’을 개업하고 24세 때 정진주 여사(1895~1967)와 동대문교회에서 혼례를 치루었다. 1919년 3.1운동이 시작된 직후 《혁신공보》라는 신문을 발행하며 본격적으로 독립운동에 뛰어든 김상옥 의사는 결국 1923년 종로경찰서 폭탄 투척이란 의거까지 일으키며 나라의 독립을 위해 자신을 바쳤다.

의거 후 1920년대에는 종종 언론사에서 김상옥 의사의 남아있는 가족들에 대한 취재 보도를 진행하였는데 이는 독립운동가의 남은 가족들의 삶을 알리려는 목적과 더불어 자신의 목숨을 바치면서까지 독립운동에 투신했던 선열들의 행보를 잊지않고 그들의 넋을 기리고자 하는 마음도 담겨있었을 것이다. 1925년 2월 23일 《조선일보》 기사를 보면 당시 김상옥 의사의 부인과 자녀들의 생활에 대한 이야기가 나온다.

…… 남편을 구천에 장사하고 악에 바치고 분에 못이겨

눈물조차 흘리지 못하는 그의 부인 정광명(鄭光明)씨는

금년 나이 서른 하나의 청춘으로 어린 아들과 딸의 학비를 보태어 주기 위하여

매일 아침 여섯 시부터 저녁 여섯 시까지

동대문 부인병원에서 산모들의 음식과

간호부들의 의복범절을 맡아서 보아주는 것이다.

그의 아들 태용(泰用)은 열두 살 그의 딸 의정(義正)은 아홉 살,

태용은 동대문 흥인배재학교 2학년이요

의정은 동대문여학교 일학년이라 한다. ……”

이 기사에 따르면 김상옥 의사 의거 이후 생계를 꾸려나아가야 했던 부인 정씨는 당시 창신동 자택과 인접하여 있던 동대문부인병원에서 식모 겸 침모 노릇을 하며 자녀들을 키웠는데 무려 21년 간이나 병원에서 일을 했다고 한다. 그리고 당시 김상옥 의사의 자녀들이 다닌 두 학교 역시 동대문부인병원과 같은 동대문 언덕에 있던 학교들이었다.

흥인배재학교는 김상옥 의사가 세례를 받고 혼례를 치룬 동대문교회의 벙커(D. A. Bunker) 등 선교사들이 1897년경 설립해 운영하기 시작한 초등교육기관이었다. 동대문여학교 역시 우리나라 최초의 간호원 중 한 명인 김마르다가 보구녀관 간호원양성학교에 입학하기 직전인 1903년경 전도부인으로서 동대문 볼드윈 진료소에 설치한 여학교에서부터 비롯된 학교이다. 처음에는 볼드윈 매일 여학교로, 1910년대부터는 동대문 여학교로 불리다가 의정양이 이 학교를 다니기 시작한 1925년 11월 정식으로 보통학교 인가를 받아 동대문여자보통학교라는 교명을 얻게 되었다. 동대문부인병원으로 올라가는 초입에 위치했던 이 학교 건물은 1961년 이대동대문병원에서 인수하여 외래진찰소로 사용되다가 1973년 중앙진료부의 신축과 함께 철거되었다.

일제 당국은 일제강점기 동안 독립운동가 일가에 대한 감시의 끈을 놓지 않았기에 대부분의 독립운동가 가족들은 궁핍한 생활을 하기 일쑤였다. 김상옥 일가 또한 마찬가지였던 상황에서 당시 동대문부인병원에서는 정진주 여사에게 도움의 손길을 뻗어 이들의 생활을 도왔다. 그러나 안타깝게도 김상옥 의사의 아들 태용은 동아일보 사진반원으로 일하다 병으로 일찍 요절하였고, 딸 의정은 1956년 사망하여 정진주 여사는 남편에 이어 자식들마저도 자신보다 먼저 세상을 떠나보내야 하는 아픔을 겪어야만 했다.

정진주 여사에 대한 동대문부인병원의 지원은 병원이 직접적인 독립운동 참여가 아닌 독립운동가와 그 가족들을 위한 지원이라는 간접적인 방법으로도 조국의 독립을 위한 활동에 동참할 수 있었음을 보여준다. 일제강점기 이같은 병원의 활동을 통해 2023년 지금의 병원은 환자 진료 이외에 어떠한 활동으로 오늘날의 사회가 필요로 하는 사회공헌의 역할을 할 수 있을지 다시금 생각해본다.

.jpg)

.jpg)