이화의료역사이야기

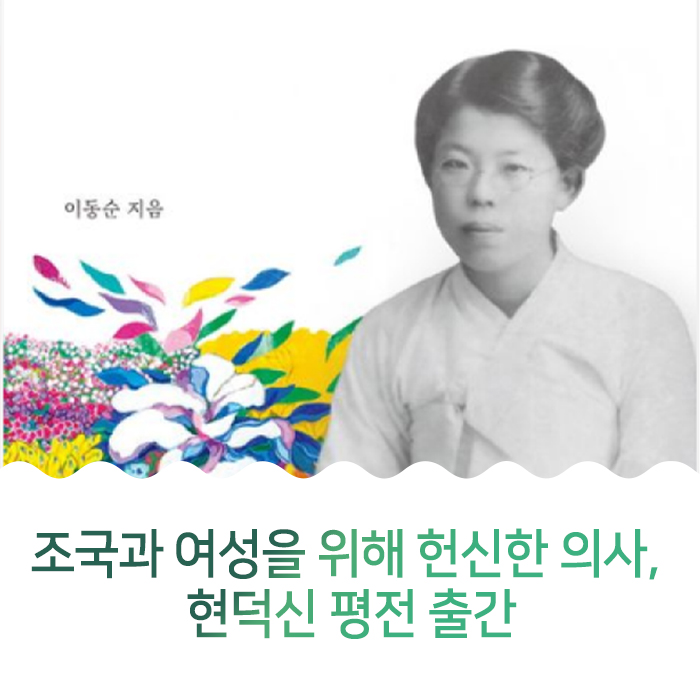

조국과 여성을 위해 헌신한 의사, 현덕신 평전 출간

이화의료원은 1920년대 동대문부인병원 의사이자 일제강점기 독립운동가이기도 했던 의사 현덕신을 조명한 《현덕신》 평전을 지난 2월 출간하였다.

2021년 구성되어 이화의료원의 발자취를 찾아가는 연구를 진행하던 이화의료원 역사편찬위원회가 일제강점기 동대문부인병원 시기 병원에서 헌신한 선각자들을 발굴하던 중 현덕신 의사의 활동을 찾게 되었다. 이 과정에서 현덕신 선생의 손자인 전 조선대학교 미대 학장 최영훈 화백과 연락이 닿아 살아생전 현덕신 선생의 이야기도 듣고 다양한 사진 자료들을 기증받았다.

이후 이화의료원 유경하 의료원장은 1920년대 동아일보 기자이자 독립운동가로 활동한 현덕신의 남편 최원순의 자료를 모아 전집으로 엮고 현덕신의 연구도 진행했던 조선대학교 이동순 교수에게 현덕신 평전 출간을 제안하였다. 이에 이동순 교수는 “당시 몇 안 되는 조선의 여성 의사로 사회적 책무를 등에 짊어진 삶을 기꺼이 받아들인 여걸 현덕신의 생애를 복원해 역사적인 자리를 찾아주고 싶은 마음이 들어” 현덕신 평전 집필을 수락하였다.

1896년 황해도 용강 출신으로 1911년 이화학당에 입학해 1915년 중등과를 졸업한 현덕신은 1916년 로제타 홀 의사의 권유와 추천을 받아 의학공부를 하기 위해 일본 동경으로 유학을 떠났다. 1917년 3월 동경여자의학전문학교에 입학한 후 낯선 언어와 생소한 의학 공부로 쉽지 않은 나날을 보냈지만 그 와중에도 조국의 독립을 위해 일본 유학생들의 주도로 일어난 1919년 2·8 독립선언, 조선여자유학생학흥회 조직 등에 동참하며 사회활동에도 적극적인 모습을 보였다.

1921년 11월 동경여자의학전문학교를 졸업한 현덕신은 귀국 직후인 1922년 1월부터 조선총독부의원에서 환자 진료를 시작하였다. 당시 조선총독부의원에는 현덕신이 유일한 여자 의사였다. 2년여간 이곳에서 내과와 산부인과 임상 경험을 축적한 현덕신은 1923년 로제타 홀의 권유로 동대문부인병원으로 자리를 옮겨 본격적으로 여성과 아동 진료를 시작하였다. 진료 외에도 간호원양성학교 학생들을 대상으로 간호학과 생리위생학을 가르쳤고 태화여자관에서 영어 수업도 했다.

현덕신은 동대문부인병원에서 근무하는 기간 동안 당대 흔치 않은 여성 의료인으로써 신문과 잡지 등에 다양한 기고문을 냈는데 특히 누구나 평등하게 병원에서 치료받을 수 있는 권리, 조선 여성 구호를 위한 여성병원의 필요성을 역설하였다.

빈민의 생명을 구하기 위하여 위생에 관한 의료기관을 될 수 있으면 국가에서 경영하여

영리를 위하지 말고 전부가 국민의 생명을 위하는 기관이 되었으면 좋겠습니다.

돈 있는 사람도 국민이요 돈 없는 사람도 국민이니 귀중한 생명을 서로 아껴주기 위해서

평등한 권리로 병 치료를 받도록 하여야 될 것이올시다.

<빈부와 의료기관〉, 《동아일보》 1926년 1월 6일

지금 한국 여성의 대다수가 과학지식에 관해 무지하고,

더 나아가 오랜 관습과 습관에 얽매여 있기 때문에

여성 의사를 두는 것이 더욱 더 필요하다고 주장합니다.

아픈 여성의 치료를 위해 여성 병원과 의사가 필요한 것은 물론

가정위생 증진과 확산을 위한 수단으로서도 필요합니다.

, 《The Korean Mission Field》 1927년 2월

1923년부터 동대문부인병원에서 근무하던 현덕신은 1927년 남편 최원순과 함께 남편의 고향인 전라남도 광주로 내려간다. 그리고 그곳에서 10월 30일 호남지역 최초의 여성병원인 ‘현덕신 의원’을 개원하여 광주지역 여성 의료 보급과 발전에 초석을 마련하였다. 병원이 위치했던 광주 수기옥정 350번지(현 광주광역시 동구 금남로4가 75~77번지 일대)는 일제강점기 광주 최고의 번화가였던 본정(현 충장로)과 명치정(현 금남로)를 끼고 있었기 때문에 환자들이 쉽게 접근할 수 있는 최적의 입지조건까지 갖추고 있었다. 이후 병원은 당시 전라남도청사 인근의 동구 남동 40번지로 이전했는데 이 부지는 광주 유지 정수태가 현덕신의 공헌에 감사함을 표하고자 제공한 것이었다. 호남은행 창립자 현준호는 입원실을 갖춘 건물을 지을 수 있도록 자금을 융자해주었으며, 광주의 또 다른 부호 정상호는 병원의 의료장비와 의약품을 제공했다.

해방 후에도 현덕신은 광주지역 여성 지도자로써 전국여자대회 광주대표(1946), 광주 YWCA이사(1947), 대한부인회 전라남도지부장(1950) 등에 선임되어 여성운동을 이끌었다. 또 1949년에는 병원 내에 ‘신생유치원’을 설립하여 독립된 조국의 미래를 위한 유아교육에 힘썼으며, 1951년 유아보육교사 양성을 위한 ‘신생보육학교’도 설립(1978년 2월 폐교)하여 아들 최상옥과 함께 운영하였다.

선구적 여성 의료인이자 독립운동가, 여성 지도자로써 헌신과 봉사의 삶을 살아왔던 현덕신은 1963년 7월 5일 세상을 떠났다. 정부는 2020년 현덕신과 최원순 부부에게 독립유공자 건국포장을 수여하였다. 현덕신병원은 이제 사라지고 없지만 현재 광주광역시 동구 인문산책길 코스 중 하나인 광주정신원형길 탐방 장소에 남동 40번지 현덕신병원터가 포함되어 현덕신과 그의 업적을 잊지 않기 위한 노력이 계속 진행중이다.

일제강점기 동대문부인병원의 자료가 부족한 가운데에서도 뒤늦게나마 현덕신 선생의 진취적이고 활발한 활동들이 정리되어 오늘날 우리에게 다시 소개된 것은 무척 다행인 일이다. 이화의료원은 앞으로도 계속해서 이화 의료 및 여성 의료 선각자들의 발굴 및 복원 연구에 힘을 기울일 것이다.

.png)