이화의료역사이야기

조선여자의학강습소가 시작된 서울 창신동 루이스홀

1900년 박에스더가 조선 여성 최초 의사가 된 이래 안수경, 김영흥, 김해지, 허영숙(이상 1918년), 정자영(1920년), 현덕신(1921년) 등이 조선 여의사 계보를 이어갔지만 단 한가지 아쉬운 점이 있다면 이들은 한국 땅 밖에서 교육을 받고 의사가 되었거나, 한국에서 공부를 해 의사가 되었더라도 정식으로 입학한 의학교 학생이 아닌 청강생의 자격으로 교육을 받고 의사가 되었다는 점이었다.

1890년 한국에 와 보구녀관에서 한국의료선교사역을 시작한 로제타 셔우드 홀(R.S. Hall)은 일찍이 한국 땅에서 한국여성들이 의학교육을 받고 의료인으로 양성되는 것을 꿈꾸었던 인물이었다. 그래서 보구녀관에서 활동하던 시기 ‘의료보조훈련반’을 만들어 마이 걸스(my girls/ 박에스더, 노수잔, 여메례, 봉순, 애니, 오가와)를 키워냈고, 평양으로 임지를 옮긴 후에는 광혜여원에서 커틀러(M. Cutler) 의사와 함께 의학강습반을 만들었다. 그러나 아직 국내에서 자체적인 여의사 양성을 하기에는 인력도 재정도 충분히 확보되지 못했기 때문에 홀과 커틀러는 의사가 될만한 자질을 가진 학생들을 선발하여 당시 남학생만 입학할 수 있었던 경성의학전문학교에 여학생들을 청강생으로 등록시켜 교육을 받을 수 있도록 하거나 외국(일본, 중국)으로 유학을 갈 수 있도록 주선해주었다.

이같은 방법으로 의사가 된 이들은 1920년대부터 본격적으로 경성의 릴리안해리스기념병원(동대문부인병원), 조선총독부병원 및 지방의 병원 혹은 개인병원을 열어 자신들의 능력을 펼쳐나가기 시작했다. 조선인 여의사들이 배출되기 시작했지만 1925년부터 경성의학전문학교에서는 더이상 여자 청강생들을 받지 않았으며 동경 등 외국으로 유학을 가 공부를 하는 것도 쉬운 일은 아니었다. 이에 당시 동대문부인병원장으로 일하고 있던 로제타 셔우드 홀은 한국 내 여자의학교 설립에 박차를 가하기 시작했다. 홀의 여의사 교육기관 설립 구성은 1926년 자신의 회갑연에서 보다 구체화되었다. 그는 이날 참석자들 앞에서 한국에 여자의학교를 세워야 한다는 취지의 발언을 공개적으로 하였다.

내가 여기에서 한 가지 제의할 것이 있는데,

이는 한국 여성들을 위해 하려는 일로 여러분이 협력할 수 있을는지요?

(중략)

현재 한국에 여자 의사가 얼마나 필요한지 아십니까?

그런 즉 이 땅에 여자의학전문학교가 당연히 있어야 할 것이 아닙니까?

이에 대해 여러분은 어떻게 생각하십니까?

<홀 여사의 30년 제근 축하>, 《기독신보》 1926년 10월 27일

1928년 3월 31일 14명의 여성 의료인들이 회합을 열어 조선에 여자의학교를 설립하는 것에 뜻을 모았고 4월 14일 명월관에서 발기인대회를 가진 후 5월 19일 창립총회를 개최하여 조선여자의학전문학교 기성회를 조직하였다. 이 자리에서 전문학교 설립 전단계로 조선여자의학강습소를 설립하기로 결정하고 장소는 창신동의 고(故) 루이스씨 집을 빌려 임시 사용하기로 하였다.

그렇다면 강습소가 들어서는 건물의 주인이었던 루이스는 누구인가? 엘라 안토니 루이스(Ella Anthony Lewis)는 보구녀관에서 근무한 최초의 간호사였다. 1862년 10월 27일 펜실베니아주 포츠빌에서 태어난 그녀는 뉴욕에서 로제타 셔우드 홀과 함께 일한 적이 있었는데 그 때 홀의 권유를 받아 미감리교해외여성선교회(W.F.M.S.) 뉴욕 지부를 통해 한국에 파송되어 1892년 1월부터 보구녀관에서 간호사로 헌신하였다. 1899년부터는 간호사의 직무를 내려놓고 본연의 교회 전도 사역에 집중을 하다 1906년 초 선교사직에서도 물러났다. 이후에도 그녀는 미국으로 돌아가지 않고 한국에서 생활하였으나 아쉽게도 구체적인 행적은 알 수 없다. 1927년 9월 14일 심장병과 신장염으로 동대문부인병원에서 생을 마감한 루이스는 현재 양화진 외국인 선교사 묘원에 묻혀있다.

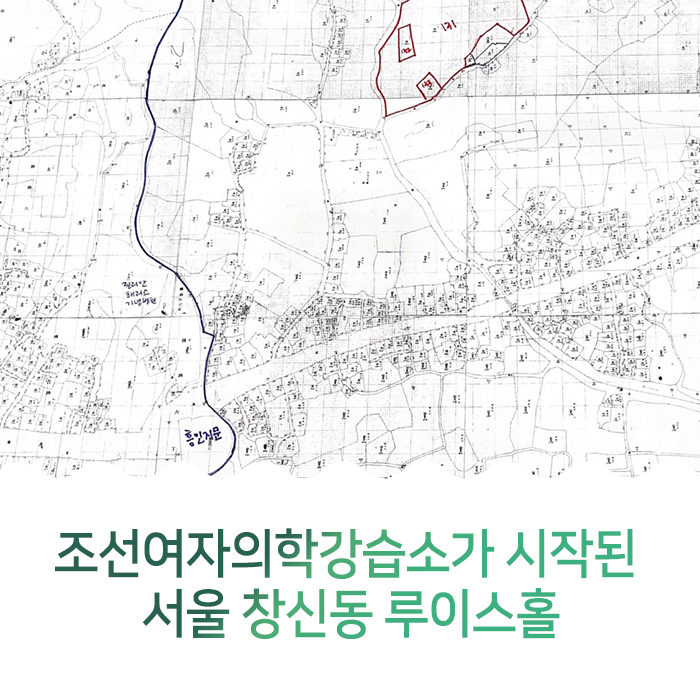

조선여자의학강습소의 첫번째 공간은 루이스의 집(창신동 132번지) 또는 창신동 131번지로 기록되어 있었는데, 1912년 조선총독부 《토지조사부》를 보면 이미 이때부터 창신동 131, 132, 133번지 소유자가 미국인 루이스였음을 확인할 수 있다.

아래 왼쪽 지도는 1913년 《지적원도》로 루이스의 소유 부지가 상당한 넓이이며 131번지 안에 132번지가 위치해있음을 알 수 있다. 오른쪽 지도는 1914년 제작된 지도인데 지번은 적혀있지 않지만 위치상 보았을 때 창신동 131번지에 ‘미국인루이스’라는 표기가 기재되어 있다. 루이스가 이 넓은 토지를 어떻게 소유하게 되었는지 정확히 알려지진 바는 없으나 다만 그녀가 사망한 후 보도된 1927년 11월 4일자 《조선일보》 기사 중 ‘옛날에 고 광무황제(고종)께서 하사하옵신 적지않은 토지’라는 내용이 있다. 그러나 루이스는 창신동 외 죽첨정 3정목(현 충정로 3가)에도 총 2천여평에 가까운 밭 세 필지를 소유하고 있었기에 기사 속 토지가 무엇을 말하는지는 정확히 알 수 없다.

1927년 《경성부지적목록》을 보면 창신동 131번지는 필지가 2개로 나뉘어지는데 131-1번지(2,713평) 소유자는 루이스, 131-2번지(221평)와 132, 133번지 소유자는 윤화정(尹和鼎)으로 나와있다. 윤화정은 루이스가 1924년 우연히 인연이 닿아 이후 양자로 삼았던 인물로 루이스가 사망하기 전 자신의 재산 중 일부였던 창신동 토지를 윤화정에서 증여하여 소유권의 변동이 있었다.

한편, 루이스의 사망 후 그가 남긴 재산을 둘러싸고 윤화정과 루이스 유족 사이에 상속분쟁이 일어났다. 이미 루이스가 윤화정에게 소유권을 넘긴 창신동 토지를 제외한 루이스 소유의 다른 토지와 은행 예금에 대한 분쟁이었다. 루이스의 사망 직후부터 벌어진 이 소송은 1928년 2월 15일 윤치호, 언더우드 등의 중간 알선으로 시가 약 6만원의 토지는 윤화정이, 현금 7만 5천원은 루이스의 동생이 갖는 것으로 일단락 되었다.

그렇다면 복잡한 분쟁이 있던 이 루이스의 집에 왜 조선여자의학강습소가 들어온 것일까? 그 해답은 로제타 셔우드 홀이 Korea Mission Field 1928년 9월호에 의학강습소 설립과 관련한 일련의 준비과정을 기고한 내용 가운데서 단서를 찾아볼 수 있다.

내 인생의 오랜 친구 고(故) 루이스의 예금과 부동산이 이 사업에 바쳐질 것이다.

그녀는 우리가 제안한 의학교에 그녀의 재산이 쓰이길 바라는 마음을 표현했고,

그녀가 사망하기 불과 몇달 전 이 일에 참여하기 위해 두번을 애썼다.

해리 루이스(루이스의 동생)씨와 윤화정씨도 모두 찬성했기 때문에, 이 일은 실현될 것이라 믿는다.

The Woman's Medical Training Institute, Korea Mission Field, 1928년 9월호

즉, 루이스는 선교회를 나간 후에도 계속 홀과 인연을 이어갔으며 조선 땅에 여성의학교육기관을 설립하고자 하는 홀의 뜻에 함께 할 의지가 살아생전 있었던 것이다. 이후 루이스의 집은 'Ella Anthony Lewis' Memorial Hall'로 불려지며 1928년 9월 4일부터 조선여자의학강습소로 사용되기 시작했다. 로제타 셔우드 홀은 강습소를 운영하면서 계속 이를 의학전문학교로 전환하기 위해 노력했으나 결국 거기까지는 뜻을 이루지 못하고 1933년 은퇴하여 미국으로 돌아갔다.

홀은 미국으로 돌아가며 조선여자의학강습소를 길정희, 김탁원 부부 의사에게 넘겼고, 강습소는 그 해 여름 관철동 140번지로 이전되었다. 미래의 여자 의사들을 교육하던 루이스홀이 비게 되자 이 공간에 유치원 교사를 양성하는 중앙보육학교(현 중앙대학교의 시작)가 곧바로 들어와 1935년 4월경까지 또 다른 목적의 여성 교육 공간으로 사용되었다. 중앙보육학교가 나간 이후 이 건물이 어떻게 되었는지는 알려지지 않고 있으며 현재 루이스홀이 있던 곳은 빌라촌이 형성되어 있다.

2011년 발간된 서울역사박물관의 창신동 지역 조사 연구서인 《창신동 : 공간과 일상》을 보면 일제강점기 창신동의 교육시설 소개 중 중앙보육학교의 언급은 있지만 그보다 앞서 있던 조선여자의학강습소와 관련한 내용은 찾아볼 수 없다. 이는 한국에서 이루어진 첫번째 한국인 여의사 교육기관의 출발지로 창신동에서 5년이나 운영되었던 조선여자의학강습소에 대한 현재 우리의 인식을 보여주는 단편적인 예라 할 수 있겠다. 이제는 창신동에 루이스홀과 관련된 아무런 흔적이 남아있지 않지만 인생의 대부분을 조선 땅에서 조선 여성 의료·선교·교육에 헌신한 로제타 셔우드 홀, 엘라 루이스의 노고와 함께 한국 여성 의학 교육의 뿌리가 언제, 어느 곳에서, 누구로부터 시작되었는지 기억해야 할 것이다.

편집.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)