이화의료역사이야기

한국인 최초 장로교・감리교 목사의 딸이었던 여의사 한소제와 김로다

“딸이 있거든 의사가 너무 많을 염려는 마시고 의학 공부를 시켜 하나님의 일을 행하게 하십시오.”

평소 로제타 셔우드 홀(Rosetta Sherwood Hall)이 딸을 가진 교회 신도들에게 자주했던 이야기였다.

조선은 1876년 개항 후 1882년 조미수호통상조약을 체결하며 서양과 본격적인 교류를 시작한다.

1884년 중국에서 활동하던 개신교 의료선교사 알렌(H.N.Allen)이 조선에 입국하였다. 알렌 이전에도 조선에 왔던 개신교 선교사들은 있었으나 통상조약 체결 후 입국한 것은 알렌이 최초였다. 물론 아직 종교의 자유가 완전히 보장된 것은 아니었지만 조선 후기 천주교가 들어와 박해를 받았던 것과 같은 상황은 아니었다.

1885년부터 본격적으로 들어온 개신교 선교사들은 서울과 개항장이었던 인천, 부산, 원산을 중심으로 활동을 시작하다 점차 그 범위를 확장해갔다. 선교사들이 본 거주지를 떠나 다른 지역으로 이동하는 것은 여전히 위법이었고 이들의 포교 활동이 전면 허용된 것은 아니었지만 개신교 선교사들은 별다른 탄압없이 선교활동을 펼치고 있었다. 그런데 1894년 5월 평양에서 개신교 박해 사건이 발발한다.

이 박해 사건은 보구녀관에서 근무하던 로제타 셔우드 홀 가족의 평양 이주가 불씨가 되었다. 1894년 5월 감리교 평양지역 선교 담당자 윌리엄 제임스 홀(William James Hall)이 부인 로제타 셔우드 홀과 아직 돌도 지나지 않은 아들 셔우드 홀을 데리고 평양에 도착했다. 윌리엄 제임스 홀 의사는 감리교에서 평양으로 파견한 최초의 선교사였다. 서양인 어린 아이가 나타났다는 소문이 평양 시내에 삽시간으로 퍼지며 셔우드 홀을 보기 위해 평양 사람들이 구름떼처럼 모여들었다.

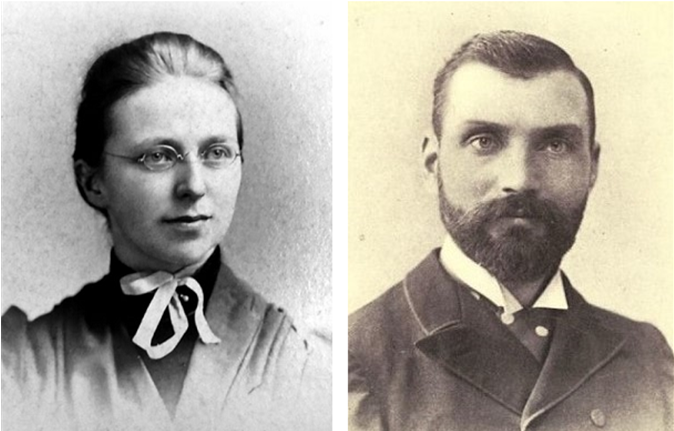

이에 평소 서양 선교사들과 기독교인들을 못마땅하게 여기던 일부 평양 관리들이 ‘유교 존숭과 외국인 추종자 방지’라는 명분을 내세워 이들을 체포하고자 하였다. 평양 감사 민병석은 서양인들은 잡을 수 없으니 조선인들만 잡으라는 명령을 내렸다. 그리하여 감리교 선교사 홀의 조사(助事)였던 김창식, 장로교 선교사 마펫(Samuel A. Moffett, 마포삼열)의 조사였던 한석진 외 6명의 개신교 신도들이 5월 10일 새벽 1시경 평양 관아에 끌려가 혹독한 심문을 받았다.

김창식과 한석진은 서로 교파는 달랐지만 평양 지역에서 함께 전도활동을 하고 있었고 홀, 마펫이 평양을 비울 때면 이들이 선교사들의 빈 자리를 채우며 교회를 꾸려가는 끈끈한 협력 관계에 있던 사이였다. 각 교파의 대표격이었던 둘은 관아에서 배교를 강요받으며 혹독한 형벌을 받았다.

이들이 이같은 곤혹을 치르는 동안 윌리엄 제임스 홀은 미국과 영국 영사관에 연락해 이들의 석방을 요청하였고 각 영사관들이 조선 정부에 연락을 취해 고종이 이들에 대한 즉시 석방 명령을 내렸다. 결국 김창식과 한석진은 사건 발생 약 42시간 후인 5월 11일 오후 7시경 석방되었다.

이 1894년 평양박해로 모진 수난을 당한 김창식과 한석진은 이후 목사 수업을 받았다. 그리고 김창식은 1901년 5월 서울 상동교회에서 한국 교회 최초로 목사 안수를 받았으며, 한석진은 1907년 9월 17일 평양 장대현교회에서 장로교 최초의 한국인 목사가 되었다. 일찍부터 서양 문물에 눈을 뜨고 서양의 종교를 받아들인 이들은 자녀들도 기독교계 학교에서 신식 교육을 받게 하였다. 그 결과 김창식의 1남 2녀 중 막내 딸 김로다와 한석진의 3남 3녀 중 장녀 한소제는 1920년대 여의사가 되어 동대문부인병원과 인연을 맺게 된다.

한소제는 서울 승동여자보통학교를 졸업하고 정신여자고등보통학교를 수료한 후 일본으로 유학을 가 동경여자의학전문학교에 입학해 의학 공부를 하고 1923년 11월 2일 졸업하여 의사가 되었다. 귀국 후 조선총독부의원에서 진료 경험을 쌓은 후 1924년 아버지 한석진이 활동하던 신의주에 태성당의원을 개업하였다. 그러다 1926년 미국으로 유학을 떠나 앨비온대학과 워싱턴대학에서 공부를 하고 1929년 귀국하였다.

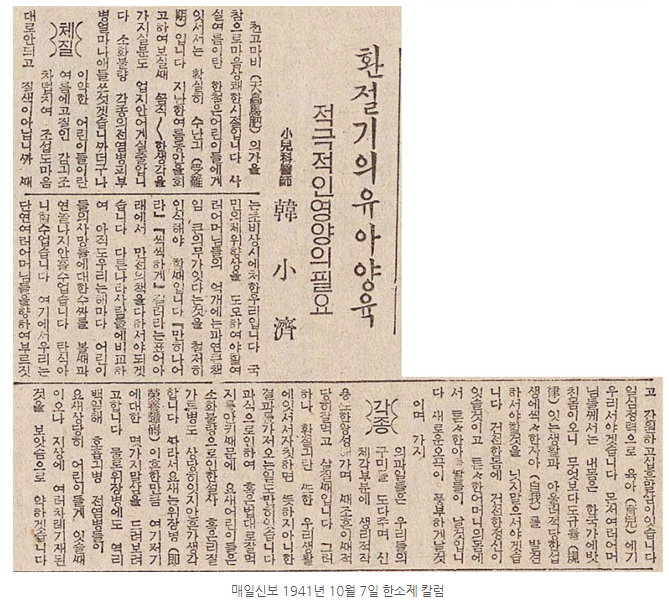

귀국 후 남편 신동기의 고향인 전주로 내려가 대동의원을 개업・운영하다 서울로 올라온 한소제는 1936년 12월 동대문부인병원 안에 신설된 경성탁아소 주치의로 근무하기 시작하였다. 한소제는 탁아소 주치의로써 칼럼 작성, 대담 참여, 탁아소 인터뷰 등의 언론 활동도 적극적으로 펼쳤다. 해방 후 1946년 한국 걸스카우트 창립에 주도적인 역할을 하면서도 돈암동에 삼봉의원을 개원하여 의사로서의 활동도 놓지 않았다. 현재 서울 혜화동 주민센터는 한소제가 1930년대 건축하여 1962년 미국으로 이민을 가기 전까지 거주했던 가옥이다.

김로다는 1924년 3월 이화학당 대학과를 졸업하고 태화여자관의 야학강사로 활동을 하다 의사가 되기 위해 중국으로 유학을 떠났다. 그는 같은 이화학당 대학과 출신이었던 김몽원과 함께 상하이에 위치한 남양의과대학에서 의학 공부를 하고 1929년 여름 졸업을 하였다. 로제타 셔우드 홀이 작성한 1920년대 선교 연례보고서를 보면 이들의 유학 준비, 졸업이 언급되고 있어 김로다의 상하이 유학은 미국 감리교 여성해외선교회의 지원이 있었음을 짐작해볼 수 있다.

의사가 되어 돌아온 김로다는 동대문부인병원에서 의사 활동을 시작해 1936년경까지 일한 것으로 알려지고 있다. 1934년에는 경성여자의학전문학교 설립 발기인으로도 이름을 올린 바 있다.

로제타 홀이 한창 한국인 여의사들을 양성하기 위해 고군분투하던 시절 일찍이 평양에서 활동하며 홀과 인연을 맺었던 김창식과 한석진의 딸들이 중국과 일본으로 유학을 가 여의사가 되었던 것은 결코 우연이 아닐 것이다. 여의사를 만들고자 주위 사람들을 계속 설득했던 홀의 노력, 딸을 전문직 여성으로 키우고자 했던 아버지의 깨어있던 생각, 스스로 여의사가 되어 적극적인 사회활동을 하겠다는 본인의 의지 이 삼박자가 어울어진 결과물이 아닐까.